老实说,到现在也没manus的邀请码,所以如果你坚持认为没体验过就没有发言权的话,直接叉掉可以为你节省十分钟。

想聊聊两个大点,一个是有关manus这波营销争议;一个是manus的产品取巧之道。

产品:没有突破,但突破了

Manus并没有在技术上实现突破,这或许是争议过后最大的共识。最核心的验证案例来源于MetaGPT团队(做编程agent team的)三小时复刻了一个OpenManus。

但毫无疑问,manus带给大家的产品又是震撼的。它把AI作为“人类之手”,自动化实现一系列流程,其中包含了大量的信息自主收集、浏览器交互等内容。这些将最终被封装,用户只需要告诉manus他想要做什么,就可以搬个椅子直接看表演了。

如果你和我一样日常关注AI领域的一些动态,你会发现manus相比于deepseek模型训练方面的革新,更多像是一只缝合怪:

1、任务梳理、知识库调用。大部分模型均具备该能力,并且从prompt engineering的角度,先行将任务拆解梳理会提高AI最终输出的效果。我自己在日常与AI交互中,要么是直接列清单,要么是让AI基于我的需求为我梳理。

2、信息搜集、梳理、分析。也即Deep Research,现在基本也都陆续支持了。

3、外接工具function call。无论是MCP,还是大量开源工具例如browser-use,都已经被纳入日常使用场景之中。

4、多代理合作。从Devin开始应该已经一两年了(不太记得具体时间)。三小时复刻的那个metaGPT团队做的就是编程领域的多代理合作。

很多人揪着manus没有创新这一点死死不放,见到称赞的就开始冷嘲热讽。

须知傲慢是进步的最大死敌。

不妨问自己:既然都是已有的东西,为什么整合起来就一下子爆了呢?都是已有的东西,你为什么不缝呢?

大家看待创新的角度还是太狭隘了,总是紧抓着技术不放,殊不知产品理念的创新,商业模式的创新,才是更具有深远影响力的。

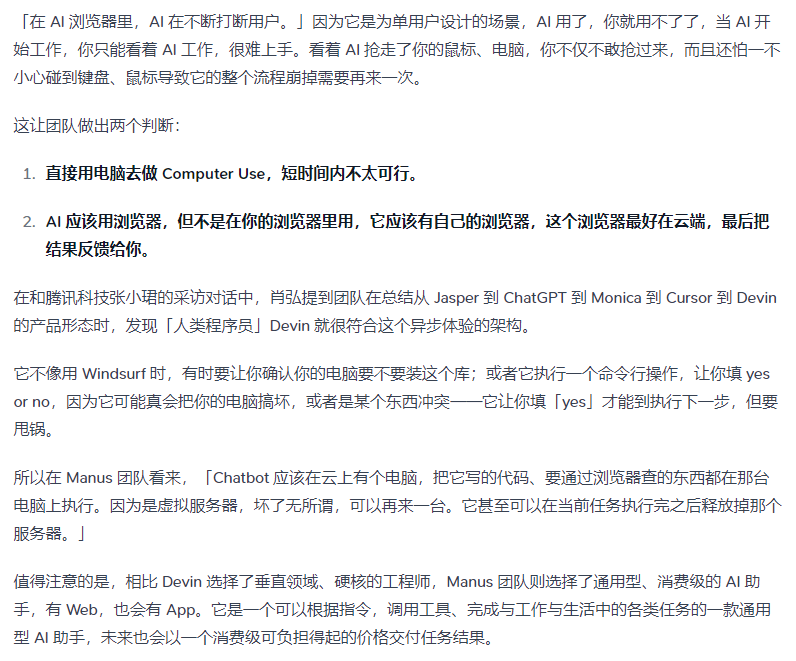

我在结尾放了一篇文章,关于manus产品的理解写的非常好(因为是转述团队本身的话):

这段话也是我写本文的主要原因。我觉得这里提到的点值得每一个做产品的人细细品味。

说说我从中看到的、manus值得学习的点:

1、智能体工作流的抗干扰

做游戏也会提到类似的概念,“心流”。

即用户使用产品的体验,是由一段段行为流程构成的。比如说我使用支付宝去交话费,我需要打开支付宝,点击首页“充值”,选择手机号,选择金额,确认,付费,收到充值成功的反馈。这样一个流程中,如果出现一个流程外因子的干扰,就会打断整体流程,造成产品体验的下滑。

现有的AI代理,虽然不至于如上所说,和用户工作流程完全排斥,但确实存在占用工作空间的问题。以大家可能常用的AI读网页为例,AI基于当前网页给出了理解,你不能改动当前网页,否则就失效了。要不然就手动复制链接,在一个独立的窗口去给到AI。最近试用过的另一个产品 same.dev,主打直接复制前端源码的,就存在绕过网页就中断运行的问题,活生生霸占一个工作空间,体验非常之差。

当然,也并非是在说孰优孰劣。但manus产品层面的变化对我们思考AI agent形态演进是有意义的。

从浏览器内嵌AI,到AI交互页面内嵌浏览器,前者满足用户日常使用需求(AI只是工作生活流程的一部分),后者满足智能代理需求(减少无关因素干扰)。

AI Agent产品,暴露给用户的,只需要是一个交互页面,接收输入、展示过程、吐出输出。过程只允许被展示,用户不会受到过程的干扰。

又想起我在之前一篇提及OKX钱包内嵌浏览器存在的问题了。你不能让用户主动打断流程来实现目的。

“心流”中断的体验是很糟糕的。

2、重新思考“外接工具”

在大多数人眼中,可能只有MCP等标准协议或已经打包好的库,才算是“外接工具”。

其实,所谓工具,就是输入输出具有稳定性,能够让使用者具有明确预期的黑箱。

编程作为AI应用场景中确定性最高的一个,无数脚本,无数模块,都可以打包为工具。

从模型训练角度去比拼解数学题,没问题;但如果从模型应用角度去直接接数学题,那就是蠢。

为什么不写代码来解,非得用劳什子向量映射?

manus在通用型Agent的设计上其实指明了关键点:不要妄图用AI直接解决所有问题。

AI只是手。

手使用工具去解决问题。工具可以事先定义,也可以临时编写。

人 - 手 - 工具 - 任务。

你管他中间接几层工具呢?

3、对使用场景的非破坏性

经常编程的同学一定体会很深,不同的项目,依赖库版本乱七八糟,只要其中一个关键库版本没对上,项目就可能运行报错。

这也是编程里虚拟环境的必要性所在。npm基于项目依赖安装,python创建虚拟环境,docker容器等,这些在我理解,都是为了保证环境的独立定制性。

这可能是现阶段所有直接toC的产品级智能体的共识:不要侵占用户的本地环境,用云。

前有 bolt.new 、mgx.dev 等,都选择了直接云端运行、编写调试。但这些均为编程型agent,通用型agent缺乏对照。

与manus的做法形成鲜明对比的还有个产品,Highlight。你下载安装后,会在桌面形成一个浮窗,浮窗上有一些基于当前工作空间的应用的一些AI结合操作。

看上去似乎让人眼前一亮?

比如我不会爬虫,我调到浏览器页面,让Highlight为我爬虫?

我个人体验下来,highlight的做法已经干扰了原本的工作流程,因为我必须开着进程让highlight来操作。但实际上,任何人在工作中都会来回切换页面,不可能专门等AI操作完成。此外,如果AI用我的浏览器爬虫,是否在用我的IP,是否会影响我未来的访问?

本地场景被破坏了。

这几点其实光说起来似乎也不难想到的感觉。但如何框架性地进行一系列的设计,我想还是很值得去体会的。

最后说一句有关manus上限,我个人的预期吧。

我的预期就是控制预期——AI无法为我们做所有事。即使未来智能家居引入了AI模块,变成了“人类之手”可以使用的“工具”;即使桌面里出现越来越多的“工具”能够让我们仅凭自然语言控制生产级软件;很多时候也必须人类来做过程的控制检验,这是因为AI对世界的认知建立于一个巨大的黑箱之上,它们会出现“幻觉”。

(谁说人类所见识到的,不是幻觉+真实的混合输出呢?)

无论如何,既然我们认为人类的真实要大于AI的真实,人类就需要对AI的生产进行检验。而交给AI的越多,需要检验的内容就越多。这最终会平衡到一个边界之上。

这个边界,就是通用型Agent产品的上限。

营销:不怕争议,怕没有争议

纵观这波manus出圈,与其说是圈内自发争议,倒不如说是有双“上帝之手”在暗中引导。

这双上帝之手,想必也是出自官方了。以手引手,岂不妙哉。

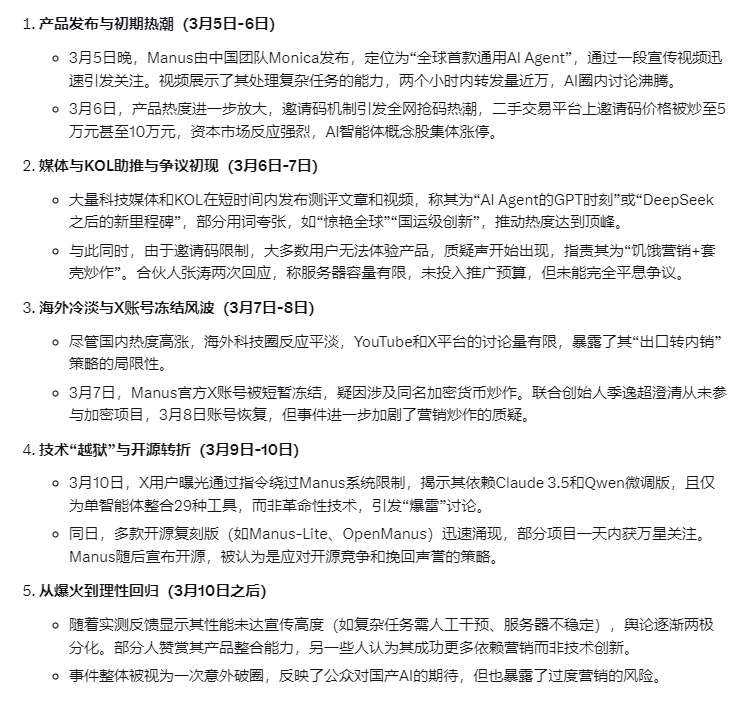

首先,我让Grok总结了manus这段时间的营销大事件:

可以清楚看到,官方的核心宣传语就是“全球首款通用AI Agent”。

这是个非常招争议的说法。

A. 对于圈外人士来说,这一说法非常吸睛;

B. 对于我这种日常关注但并非圈内人士的,一眼可以看出是玩了文字把戏:产品层面我上面有介绍过,是缝合怪,无论如何称不上首个;但如果加上“日常”两个字,此前也确实没有这么一款说自己要处理通用型任务的消费级产品造成大的舆论。加上宣传语本来就是夸大倾向的,所以这么说确实也无可厚非;

C. 对于圈内人士呢,我想大部分可能会比较愤愤不平,毕竟自己哼哧哼哧研究的成果被缝进去了,或者说自己眼里这个东西没什么技术含量,偏偏又被他抢了风头。

——立场对立出现了。

有立场对立就有争论,舆论最终持续发酵,为manus的宣传带来杠杆效应。

不要看表象,看结果。

结果就是manus收获了全球性的关注。这营销的性价比拉满。

以及邀请码机制。

在注意力拉满的同时,邀请码严格限制,一方面是基于成本考虑,另一方面也是掩盖产品不足。毕竟“通用型”夸下海口了,一旦开放,立马就能被A类人群各种bug和反馈给直接炸翻。那样就不会是立场对立,而是一边倒,很可能就凉了。从这一角度,邀请码机制其实类似于一次早期测试,有多少dev修bug,就放多少码,让种子用户先行帮助完善产品。

还有就是饥饿营销那套打算。饥饿营销本质上还是争夺注意力,所有用了邀请码的不免会被“爱而不得”者骂,很正常。

其后发生的,X账号冻结风波、技术越狱、被开源等,被很多人视作是过度营销的恶果。

关于这点,我个人的看法是:AI圈还是太文绉绉了。建议拉来crypto圈子里遛遛,学点不要脸精神。

manus团队其实还好,毕竟上一款产品Monica已经稳定盈利,殊不知很多小团队仍旧挣扎在温饱线边缘。这个时候,你和我说营销不要过度?如果能够低成本实现高营销效果,我想请问为什么不?

脸能支持研发团队继续做下去吗?脸能提供足够的资金用于创新吗?

脸不值钱。在这个娱乐至死、信息爆炸的年代,注意力才值钱。

crypto圈最残酷也是最锻炼人的地方,就是它太接近钱本身了,以至于你所能见到的,都是最真实的人性、最血淋淋的套路(不是套路血淋淋,是你血淋淋)。

做人要有原则,但你不能不理解并学会接受一些非汝原则的现实。

否则会死很惨。

参考资料

完整复盘:Manus 是怎么诞生的? | 极客公园

Manus爆火的背后,Agentic AI产品如何构筑持久的竞争优势?

评论区